この記事は約35分で読めます。

個人事業主におすすめのETCカード!審査なしで持てる一枚

「また、審査に落ちた…」

パソコンの画面に表示された、たった数行の非情な文字。それを見た瞬間に、全身の力が抜け、どっと疲れが押し寄せてくる。はじめまして。『審査なし法人カード駆け込み寺』の運営者、駆け込みテンチョーです。今でこそ、こうして情報発信をしていますが、5年前に意気揚々と独立したばかりの頃は、あなたと全く同じ悔しさと無力感を抱えていました。

事業で車は必須なのに、設立間もないというだけで、どの法人ETCカードも作れない。個人事業主がETCカードの経費精算でどれだけ神経をすり減らすか、嫌というほど身をもって知りました。もちろん、ETCコーポレートカードは個人事業主には、その利用額の条件からしてハードルが高すぎます。そんな八方塞がりで、光の見えないトンネルをさまよっているようだった私が、最後の望みをかけて見つけたのが「協同組合」が発行するETCカードでした。この記事は、過去の私と同じように、信用の壁にぶつかり、途方に暮れているあなたのためのものです。大丈夫、その暗闇から抜け出す道は、必ずあります。

- なぜ、設立直後の個人事業主はクレジットカードの審査に通りにくいのか、その根本的な理由が分かります。

- 審査に不安があっても発行可能な「協同組合のETCカード」という、具体的で現実的な解決策を知ることができます。

- 年会費だけでなく、見落としがちな手数料まで含めた「本当のコスト」を理解し、後悔しないカード選びができます。

- あなたの今の状況や価値観に合わせた最適なETCカードを見つけるための、具体的な判断基準が手に入ります。

審査落ちの私が語る!個人事業主ETCカードおすすめの探し方

【悩み別】あなたに最適な一枚はこれだ

「事業用のETCカードが欲しい」

その思いは一つでも、その背景にある悩みや状況は、本当に人それぞれですよね。事業がどのステージにあるのか、何を一番優先したいのか。言わば、あなたは今、3つの異なる分かれ道に立っているようなものです。まずは、あなたがどの道の入り口に立っているのか、少しだけ自己診断をしてみてください。ここをはっきりさせることが、後悔しない最高の一枚へと続く、唯一の近道になりますから。

とにかく審査が不安… 今すぐ事業用のETCカードが欲しい方

これは、まさに5年前の私と全く同じ状況の方ですね。独立したばかりで、事業計画書は熱意でパンパンなのに、事業実績と呼べるものはまだない。あるいは、過去に何度かカードの審査に落ちた経験から、ウェブサイトの「お申し込み」というボタンを見ること自体に、胃がキリっと締め付けられるようなストレスを感じる。

それでも、日々の業務で高速道路は確実に使うから、一刻も早く事業用のETCカードが欲しい。月末に、プリンターが吐き出したレシートや個人のカード明細の束と睨めっこし、蛍光ペンで利用履歴を一つずつチェックする。あの感熱紙の匂いと、指先がレシートのインクでうっすら黒くなる虚しさ…。もう、うんざりだ、と心の底から感じているはずです。

あなただけではありません。それが現実です。

実は、これはあなた一人の悩みではありません。中小企業庁のデータなどを参考にすると、設立2年未満の法人のうち、実に4割以上が希望した金額の融資を受けられていないという厳しい現実があります。(参照:中小規模企業白書)

これは、融資に限らずクレジットカードの審査も同様の傾向があり、事業の実績が乏しい段階では社会的な「信用」を得るのがいかに難しいかを示しています。決して、あなたの事業やあなた自身に問題があるわけではないのです。

このような、切実で、今まさに解決したい悩みを抱えるあなたには、結論から言って、今回メインでご紹介する「協同組合」が発行するETCカードが、唯一無二の解決策になると私は確信しています。

経費精算を効率化したい、事業がある程度軌道に乗っている方

すでに事業も数年運営していて、確定申告も何度か乗り越えてきた。クレジットカードの審査にも、ある程度の自信がある。今のあなたの課題は、審査の不安よりも、とにかく「利益を生まない管理業務の時間を、1秒でも多く本業に投下したい」ことではないでしょうか。

月末にやってくる、プライベート利用と事業利用が混在した明細の仕分け作業。「この時間にコードを一行でも書けば、いくら稼げると思ってるんだ…」という、合理的なあなただからこその、あの焦燥感。まさに「時は金なり」です。会計ソフトと連携できるカードで、利用明細がボタン一つ、あるいは全自動で取り込まれるなら、多少の年会費は、自身の生産性を最大化するための、極めて費用対効果の高い「投資」として許容できるはずです。

専門家の視点:経営コンサルタント

多くの経営コンサルタントは、「成功するフリーランスは、例外なくノンコア業務(利益を直接生まない作業)の徹底的な排除に長けている」と指摘します。彼らは、経費精算を自動化するツールを単なる「経費」とは見なしません。自身の時間単価を最大化し、事業の成長を加速させるための「高ROI(投資収益率)投資」と捉えるのです。

このような合理的な思考をお持ちのあなたであれば、会計ソフトとのAPI連携機能などを備えた、クレジットカード会社が発行する法人カードに付帯するETCカードが、最も有力な選択肢に入ってきます。高いポイント還元といった金銭的なメリットも、あなたの合理的な判断を後押しするでしょう。

1円でも安く!コストパフォーマンスを最優先する方

無駄な固定費は1円たりとも払いたくない、という確固たる信念をお持ちの、堅実なあなた。年会費は永年無料で、なおかつETC利用時のポイント還元率が最も高いカードはどれか。比較サイトをいくつも開き、スプレッドシートに機能とコストをまとめて、最適な一枚を自分の手で見つけ出すことに、むしろ喜びを感じるタイプかもしれません。

その節約で浮いた数千円は、単なる数字ではありません。それは、新しいデザインのフォントライセンス代かもしれないし、次の創作の糧になる書籍代、あるいは、仕事の合間に一息つくための、少し贅沢なコーヒー代かもしれません。

専門家の視点:ファイナンシャルプランナー

FP(ファイナンシャルプランナー)は、カード選びにおいて「単純な年会費の有無だけで判断するのは危険」とアドバイスします。重要なのは「実質的な価値(ネットバリュー)」です。例えば、年会費無料でもETC還元率が0.5%のカードと、年会費がかかっても還元率が1.5%でガソリン割引もあるカードとでは、年間の利用額によっては後者の方が圧倒的にお得になるケースがあります。総利用額から、年会費を差し引き、還元されるポイントや割引額を足し合わせた、トータルでの損益計算が不可欠です。

このような、コストとリターンのバランスを徹底的に吟味するあなたには、数ある年会費無料の法人クレジットカードの中から、あなたの事業スタイルや利用シーンに最も合致した一枚を探し出すことになるでしょう。ガソリン代の割引や付帯保険といった、ETC利用以外のメリットも、あなたの緻密な比較検討の材料になりますね。

筆者

筆者あなたの状況は、どの道筋に近いでしょうか?この記事では、特に最初の「審査が不安だ」という方に向けて「協同組合のカード」を徹底的に深掘りしつつ、他の選択肢についても、私が持ちうる限りの知識と経験を基に、公平な視点で比較していきます。ぜひ、あなたの状況と心を重ね合わせながら、じっくりと読み進めてみてください。

なぜ審査がない?組合カード発行の仕組み

「審査がないなんて、何か裏があるんじゃないの?」

今、この記事を読んでいるあなたの心の奥底にも、こんな疑念が渦巻いているかもしれません。正直に告白すると、5年前の私も全く同じでした。うまい話には罠がある、と考えるのは、むしろビジネスを真剣に考えるからこその、当然の反応です。しかし、その仕組みの「本質」を知れば、これが極めて合理的で、私たちのような立場の人間にとっては、むしろ唯一の光とも言える制度だということが、きっとご理解いただけるはずです。

結論から言いましょう。組合が発行するETCカードに与信審査がない理由は、クレジット会社が行う「信用供与(与信)」、つまり『お金を貸す』という行為とは、根本的に異なる仕組みで動いているからです。

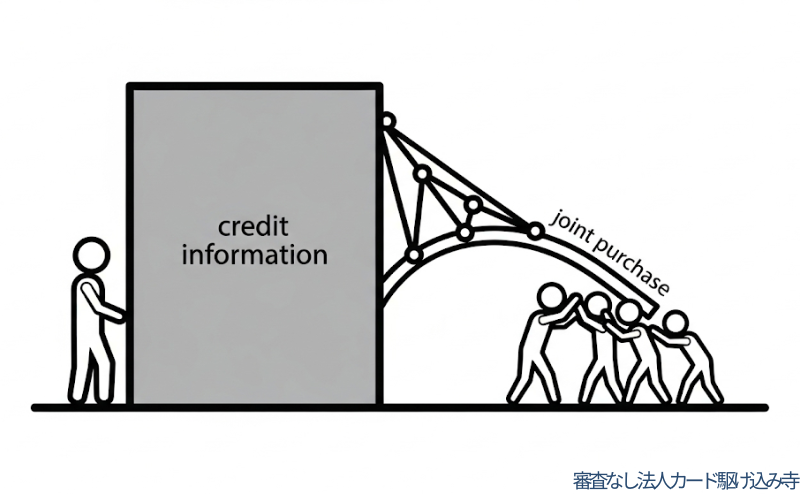

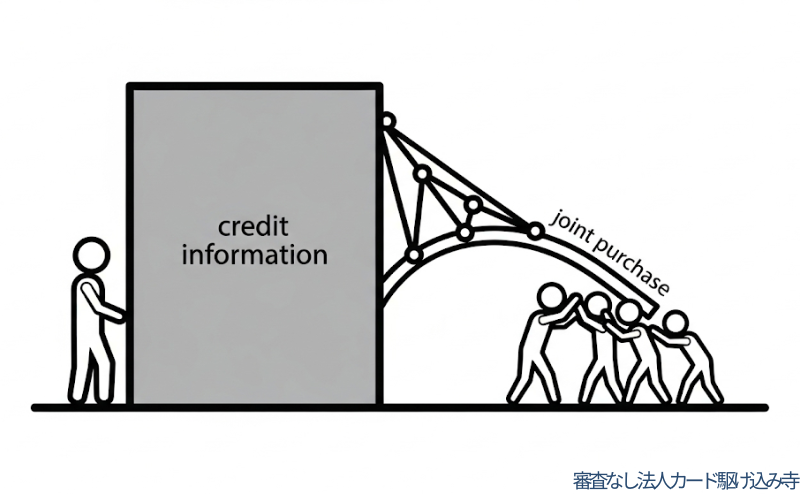

全く異なる2つの世界:「信用取引」と「共同事業」

少し想像してみてください。あなたがクレジットカードを申し込むと、カード会社は必ずCICやJICCといった信用情報機関に、あなたの過去の取引履歴を照会します。これは、カード会社があなたの利用代金を一時的に肩代わりし、後から請求する、いわば「短期的な借金」だからです。彼らは「この人にお金を貸して、ちゃんと期日通りに返してくれるだろうか?」という返済能力を厳しく審査する必要がある。これが、私たちを何度も苦しめてきた「クレジット審査(与信審査)」の正体です。

一方で、協同組合のETCカードは、全く別の世界の話です。これは、例えるなら「会員制の卸売市場で、共同購入する権利を得る」ようなもの。スーパーのポイントカードのように個人がお得になる、というレベルの話ではありません。組合という一つの事業体が、NEXCOなどの高速道路会社との間で「組合全体の利用料金を、我々が責任をもってまとめて支払います」という大口契約を結びます。そして、組合員である私たちは、その「共同購入システム」を利用するためのカードを貸与されるのです。私たちは、利用した高速道路料金に、組合の運営に必要な手数料を上乗せして支払う。実にシンプルな「共同事業」の形なのです。

専門家の視点:中小企業診断士

中小企業診断士のような専門家は、この仕組みを「組合の共同経済事業」の一環として説明します。協同組合は、個々の中小企業や個人事業主では実現が難しいスケールメリット(大量購入による割引など)を、組合員の力を結集して実現するための組織です。ETCカードの共同利用事業は、その典型例。組合員と組合との関係は、貸し手と借り手という「信用取引」ではなく、定款に基づく「組合事業への参加」という関係なのです。

組合カードの仕組み【3つの核心】

- ① 信用供与(与信)ではない:組合はあなたにお金を貸しているわけではなく、料金の取りまとめという「事業」を代行しているだけです。あなたの過去の信用情報は、この取引に関係ありません。

- ② 出資金(デポジット)という名の「保証金」:加入時に預ける1万円は、万が一料金の支払いが滞った際の、いわば担保です。これは賃貸物件の敷金のようなもので、組合を健全に運営するための合理的な仕組み。もちろん、組合を脱退する際には全額返金されます。

- ③ 法に基づく組織運営:協同組合は、「中小企業等協同組合法」という法律に基づいて設立・運営されている公的な団体です。決して、どこの誰が運営しているか分からないような、怪しい組織ではありません。

つまり、組合が見ているのは、あなたの過去のクレジットヒストリーではない。「事業者として活動している実態があるか」「組合員としての約束事(出資金の支払いなど)を守れるか」という、ごくごく基本的な点だけ。だから、過去に審査落ちした経験や、設立して1年未満といった、クレジットカード審査では致命的とも言える要素が、ここでは全く関係ないのです。

この仕組みを、一つひとつ調べて理解した時、目の前の分厚い霧がさっと晴れて、一本の確かな道が見えたような、本当に心が軽くなる感覚を、私は今でも鮮明に覚えています。。

ETC協同組合と高速情報協同組合を徹底比較

さて、審査なしでカードを発行してくれる組合が、信頼できる法に基づいた組織であることはご理解いただけたかと思います。そうなると、次の疑問は「じゃあ、どっちの組合を選べばいいんだ?」ということですよね。

私自身、この段階で結構悩みました。両者のウェブサイトを何度も行き来し、隅から隅まで読み比べて、「うーん…」と唸っていたのを覚えています。多くの個人事業主にとって、現実的な選択肢となるのは、代表的な「ETC協同組合」と「高速情報協同組合」の2つです。

結論から言えば、提供しているサービスの本質的な内容は非常によく似ているので、どちらを選んでも「大失敗だった」ということにはなりません。ただ、いくつかの客観的なデータと、私の個人的な体験談から見えてくる「小さな差」がありますので、ここで徹底的に比較していきましょう。

① まずは客観的データで比較する

感情や印象を一旦脇に置き、まずは公開されている情報だけを並べてみます。コスト意識の高いあなたなら、この数字の違いは気になるところでしょう。

| 項目 | 高速情報協同組合 | ETC協同組合 |

|---|---|---|

| 設立 | 1993年3月 | 不明(比較的新しい) |

| 法的根拠 | 中小企業等協同組合法 | |

| 出資金 | 10,000円(脱退時返金) | 10,000円(脱退時返金) |

| カード発行手数料 | 550円(税込)/枚 | 880円(税込)/枚 |

| 年間取扱手数料 | 550円(税込)/枚 | 880円(税込)/枚 |

| 事務手数料 | 走行料金に対して一律8% | |

| カードブランド | セディナ / UC | UC |

表を見ていただくと分かる通り、カード1枚あたりの年間コスト差は、発行手数料と取扱手数料を合わせて330円、「高速情報協同組合」の方が安い計算になります。これは、まぁ、喫茶店のコーヒー1杯分くらいの差ですね。従業員を抱えて複数枚発行するような場合には、この差が少しずつ効いてくるかもしれません。

一方で、出資金や、毎月の利用額にかかる8%の事務手数料といった根幹の部分は全く同じです。どちらの組合を選んでも、基本的なサービス設計と思想は共通していると考えてよいでしょう。

専門家の視点:事業再生コンサルタント

事業再生の専門家は、取引先を選ぶ際に「コストだけでなく、事業の継続性・安定性を重視すべき」と助言します。特に、創業期の事業者は、目先のわずかな金額差よりも、①運営歴が長く、不測の事態が起きにくい安定性、②問い合わせなどに対するサポートの質、③コスト構造の透明性、といった点を総合的に評価すべきです。長期的なパートナーとなりうる相手かどうかを見極める視点が、事業の存続には不可欠です。

② 私が「高速情報協同組合」を選んだ、たった一つの理由

データ上は、高速情報協同組合のほうが少しだけお得。では、私が最終的にそちらを選んだ理由は、この330円の差だったのでしょうか?いいえ、違います。

当時の私は、審査に落ち続け、社会から拒絶されているような孤独感でいっぱいでした。だから、まだ少しだけ組合のことも疑っていたのです。そこで、意を決して両方の組合に、いくつか質問の電話をかけてみることにしました。

どちらの対応も丁寧でしたが、高速情報協同組合の電話口に出た、落ち着いた声の女性担当者の方が、私のしどろもどろで、今思えば少し的外れな質問に対しても、一つひとつ、本当に丁寧に答えてくれたのです。そして最後に、こう言ってくれました。

「皆さん、最初は同じように不安に思われますよ。大丈夫です。私たちがしっかりサポートしますから」

この一言で、私の心は決まりました。それは、単なるマニュアル通りの対応ではありませんでした。私の不安な気持ちに、ちゃんと寄り添ってくれた。そう感じられたのです。330円のコスト差なんて、どうでもよくなりました。それよりも、事業の根幹に関わることを、信頼できると感じた人たちと進めたい。その一心でした。

もちろん、これはあくまで私の個人的な体験です。あなたも、もし迷うなら、一度問い合わせをしてみて、ご自身の肌感覚で「こちらの方が信頼できそうだ」と感じる方を選ぶのが、一番後悔のない選択になるかもしれません。

結論から言えば、提供しているサービスの本質的な内容は非常によく似ているので、どちらを選んでも「大きな失敗だった」ということにはなりません。ただ、細かい手数料や歴史の長さに違いがあるので、ここで客観的に比較しておきましょう。

| 項目 | 高速情報協同組合 | ETC協同組合 |

|---|---|---|

| 設立 | 1993年3月 | 不明(比較的新しい) |

| 出資金 | 10,000円(脱退時返金) | 10,000円(脱退時返金) |

| カード発行手数料 | 550円(税込)/枚 | 880円(税込)/枚 |

| 年間取扱手数料 | 550円(税込)/枚 | 880円(税込)/枚 |

| 事務手数料 | 利用額の8% | 利用額の8% |

| カードブランド | セディナ / UC | UC |

表を見ていただくと分かる通り、カード発行手数料と年間取扱手数料は「高速情報協同組合」の方が年間で330円安いですね。従業員を抱えて複数枚発行するような場合には、この差が少しずつ効いてくるかもしれません。一方で、提供されるカードの基本的な機能(どの車でも使える、マイレージサービスは組合管理など)や、毎月の利用額にかかる8%の事務手数料は全く同じです。

私の場合、最終的には設立からの歴史が長く、30年近い実績を持つ「高速情報協同組合」を選びました。これはもう、論理というより感情的な判断に近いかもしれません。ただ、ウェブサイトの情報量や、これまでの運営実績から感じられる「安定感」が、当時の不安でいっぱいだった私にとって、何よりの安心材料になったのです。

コストを抑えつつ

マイレージも活用したい方に

サービス内容はセディナと同じ

安心の実績で選びたい方に

ガソリンカード等も展開

事業の将来性で選ぶ方に

【注意】審査なしカードのデメリットと対策

ここまで組合カードの魅力を、私の経験を交えながら熱心に語ってきました。しかし、物事には必ず光と影があります。良いことばかりを並べ立てて、「さあ、どうぞ」と無責任に勧めるつもりは毛頭ありません。ここからは、このカードが持つデメリットや注意点について、包み隠さず、正直にお伝えします。ここを理解していただくことこそが、本当の意味であなたとの信頼関係を築く第一歩だと、私は信じています。

組合カードの主なデメリット【3つの壁】

- ① 出資金(1万円)という「初期投資」:加入時に必ず1万円の出資金を預ける必要があります。これは脱退時に返金されるとはいえ、手元のキャッシュが一時的に減ることになります。

- ② 各種手数料という「ランニングコスト」:年会費という名目ではありませんが、発行手数料や年間取扱手数料、そして最も重要な「事務手数料」が継続的に発生します。

- ③ クレジット機能がないという「機能的制約」:言うまでもありませんが、これは高速道路の料金支払い専用カードです。ガソリンを入れたり、他の経費を支払ったりすることはできません。

特に、あなたの心が「うっ…」とためらうのは、やはり金銭的な負担である「出資金」と「事務手数料」の2つでしょう。私もそうでしたから、その気持ちは痛いほど分かります。では、一つずつ、その壁の乗り越え方を考えていきましょう。

壁①:「出資金1万円」をどう捉えるか?

独立したての頃って、本当に1万円の重みが違いますよね。銀行口座の残高とにらめっこしながら、この1万円を支払うことに、少なからず抵抗を感じるかもしれません。私も、なけなしの運転資金を切り崩すことに、正直、躊躇しました。

ただ、これは単なる「支払い」ではありません。前述の通り、これは「敷金」のようなもので、いずれ返ってくるお金です。その上で、私からの提案があります。この出資金を、あなた自身の成長を計る「目標設定ツール」にしてみてはどうでしょうか。

「この1万円は、1年後の自分への挑戦状だ。1年後、事業をしっかり軌道に乗せて、今度は審査に通る法人クレジットカードを手に入れる。そして、この組合を卒業する時に、成長の証としてこの1万円を堂々と回収するんだ」と。

こう考えると、出資金は単なるコストではなく、あなたの事業を次のステージへ進めるための、具体的なマイルストーンに変わります。受動的に支払うのではなく、能動的な目標に変えてしまうのです。

専門家の視点:税理士

税理士の視点から見ると、事業用の決済手段を持たないことのリスクは計り知れません。税務調査などで、プライベートの支出と事業経費が混在した明細を提示すれば、「この経費は本当に事業用ですか?」と厳しく問われる可能性があります。経費として認められないリスク、追徴課税のリスク…。

それに比べれば、出資金1万円を払い、明確に事業用と区分できる決済手段を確保することは、将来の大きなトラブルを防ぐための、極めて安価で有効な「保険」と言えるのです。

壁②・③:「手数料」と「機能的制約」をどう乗り越えるか?

もう一つの壁である「手数料」については、次の項目で、具体的な損益分岐点を交えて徹底的に解説します。ここでは、もう一つのデメリットである「クレジット機能がない」という点と合わせて考えてみましょう。

実は、この「機能的制約」は、見方を変えれば、創業期の事業者にとってはむしろ「メリット」にさえなり得ます。なぜなら、用途が高速道路料金に限定されているため、経費の混同が物理的に起こり得ないからです。

多機能なクレジットカードは便利ですが、つい私用の買い物を事業用カードで支払ってしまう、といったミスが起こりがち。組合カードなら、その心配は一切ありません。結果として、帳簿はシンプルに保たれ、確定申告時の手間を大幅に削減できるのです。

【データで見る】見過ごされがちな「管理コスト」

ある調査によると、小規模事業の経営者は、平均して月に10時間以上を経理・財務管理などの事務作業に費やしているというデータがあります。もし、このカードを導入することで、その時間が月にたった1時間でも削減できるなら、あなたは1時間分の「本業に集中する時間」を手に入れたことになるのです。

いずれにしても、これらのデメリットを冷静に受け止めた上で、「それでも、今すぐ事業用のETCカードを手に入れ、経費精算の煩わしさから解放されるメリットの方が大きい」と判断できるかどうかが、重要な分かれ道になります。次のセクションで、その判断をより確かなものにしましょう。

手数料8%は高い?損益分岐点を解説

「利用額の8%も手数料がかかるのか…やっぱり高いな…」

そう感じるのは、ごく自然な、そして正しい金銭感覚だと思います。正直に言うと、私も最初は、この8%という数字だけを見て、一度ブラウザを閉じかけました。しかし、もう一歩踏み込んで、「この手数料で、自分はいったい何を買っているんだろう?」とその価値を分解して考えてみると、見え方が180度変わってきたのです。

このセクションでは、その8%という数字の「本当の姿」を、3つの視点から徹底的に解剖していきます。これは、あなたの事業にとって、極めて重要な投資判断の話です。

視点①:あなたの「時間」という最も高価な資産価値

まず、非常に具体的な話をしましょう。例えば、あなたが月に3万円の高速道路を利用したとします。その8%ですから、手数料は2,400円。年間で28,800円です。決して、ポケットマネーで気軽に払える金額ではありません。

では、この月々2,400円で、あなたは何を得られるのでしょうか?

最大の価値は、言うまでもなく「あなたの時間」です。プライベート利用が混在した明細から、事業で使った高速代を探し出し、日付と金額を会計ソフトに一件ずつ手入力する…。この作業、控えめに見て、月に1時間かかっていませんか?あなたの時間単価、つまり時給が仮に3,000円だとしたら、この時点であなたは3,000円分の時間を失っています。手数料2,400円を払っても、すでに600円分、得をしている計算になるのです。

加えて、経費の立て替えによる漠然とした資金繰りの不安や、「またあの面倒な精算作業か…」という、月末にやってくる憂鬱な気持ち。これらが完全になくなる精神的な価値は、もはや金額には代えがたいものがあります。

専門家の視点:CFO(最高財務責任者)

企業のCFOは、コストを評価する際に「TCO(総所有コスト)」という考え方を重視します。手数料8%は、目に見える「購入価格」に過ぎません。一方、カードを持たない場合の「TCO」には、経費精算にかかるあなたの時間(人件費)、入力ミスによる修正の手間、税務上のリスクといった、目に見えないコストが含まれます。多くの場合、この「見えないコスト」は、目に見える手数料よりもはるかに高額なのです。

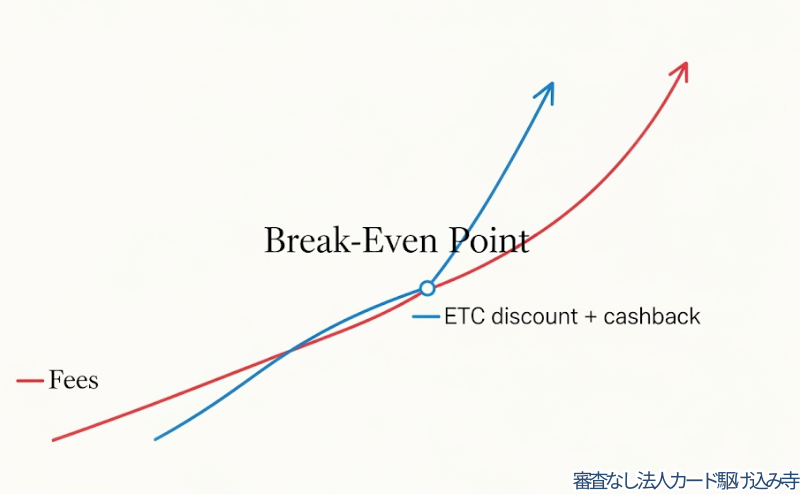

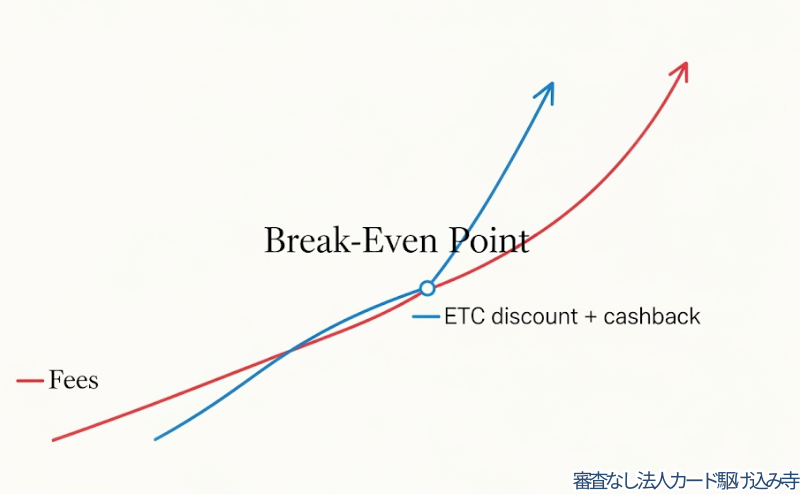

視点②:手数料を相殺する「ETC割引」の威力

次に見るべきは、現金払いでは決して得られない「ETC割引」の存在です。特に深夜や休日に稼働する方にとっては、これが手数料を大きく上回るリターンを生み出します。

例えば、通常料金5,000円の区間を深夜に走行したとしましょう。深夜割引(30%割引)が適用されると、料金は3,500円になります。この時点で、割引額は1,500円。一方、3,500円にかかる8%の手数料は280円です。結果、あなたは1,220円(1,500円 – 280円)も得をすることになります。利用すればするほど、手数料は割引額の中に埋もれていくのです。

視点③:【最重要】実質手数料を激減させる「ETCマイレージ」

そして、これが最も見過ごされがちで、かつ最も重要なポイントです。協同組合のETCカードでも、「ETCマイレージサービス」に登録することで、通行料金に応じたポイントが貯まります。

このサービスの凄いところは、貯まったポイントを、そのまま無料通行分として使えること。そして、ポイントの還元率が、利用額に応じて上がっていく点です。

ETCマイレージの還元率(NEXCO東/中/西日本の場合)

月間の利用額に応じて、以下のようにポイントが付与されます。(10円につき1ポイント基本)

- 10,000円利用 → 1,000ポイント(無料通行 800円分に交換可能)→ 実質還元率 8%

- 30,000円利用 → 3,000ポイント + ボーナス2,000ポイント = 5,000ポイント(無料通行 4,000円分に交換可能)→ 実質還元率 13.3%

- 50,000円利用 → 5,000ポイント + ボーナス6,000ポイント = 11,000ポイント(無料通行 8,000円分に交換可能)→ 実質還元率 16%

※上記は一例です。詳細は各高速道路会社の公式サイトをご確認ください。

お分かりでしょうか?

特に、仕事で高速道路を頻繁に利用する軽貨物ドライバーの方などにとっては、このマイレージ還元だけで、支払った事務手数料8%のほとんど、あるいはそれ以上が相殺される計算になります。つまり、実質的な手数料負担は、限りなくゼロに近づいていくのです。

こう考えると、手数料8%は、もはや単なるコストではなく、「あなたの時間を買い戻し、ETC割引をアンロックし、さらに利用額の一部が還元される、極めて合理的な投資」と捉えることができます。この視点を持てるかどうかが、あなたの事業を加速させるための、重要な分かれ道になるかもしれません。きました。

非常に具体的な話をしましょう。例えば、あなたが月に3万円の高速道路を利用したとします。その8%ですから、手数料は2,400円です。年間で28,800円。決して無視できない金額です。

では、この月々2,400円で、あなたは何を得られるのでしょうか?

月々2,400円(手数料)で得られる「本当の価値」

- 経費精算の時間(=お金):プライベートの利用履歴が混じった明細から、事業で使った高速代を探し出し、日付と金額を会計ソフトに一件ずつ手入力する…。この作業、控えめに見て、月に1時間かかっていませんか?あなたの時間単価、つまり時給が仮に3,000円だとしたら、この時点であなたは3,000円分の時間を失っています。手数料2,400円を払っても、すでに600円分、得をしている計算になります。

- 精神的なストレスからの解放:経費の立て替えによる漠然とした資金繰りの不安。「またあの面倒な精算作業か…」という、月末にやってくる憂鬱な気持ち。これらが完全になくなる価値は、もはや金額には代えがたいものがあります。本業に100%集中できる環境が手に入るのです。

- 各種割引の適用:ETCを利用することで、深夜割引(約30%割引)や休日割引が自動的に適用されます。現金払いでは絶対に受けられないこれらの割引額が、手数料を上回るケースも少なくありません。

こう考えると、手数料8%は、単なるコストではなく、事業を円滑に進め、あなたの貴重な時間を生み出すための、極めて合理的な「投資」と捉えることができます。特に、私のように経理作業が苦手で、その時間を少しでも本業のスキルアップや営業活動に使いたい人間にとっては、むしろ「安い」とさえ感じられるようになりました。

損益分岐点は、あなたの時間単価や高速道路の利用頻度、そして何より「面倒な作業から解放されたい」という気持ちの強さによって変わってきます。一度、ご自身の状況に当てはめて、冷静に計算してみてはいかがでしょうか。おそらく、多くの方が「いますぐ投資すべき」という結論に至るはずです。

【徹底比較】審査で悩むなら組合カードを選ぶべき理由

- 比較一覧|法人カード3種のメリット・デメリット

- クレジットカード付帯ETCのメリット・注意点

- ETCコーポレートカードは個人事業主におすすめ?

- 【結論】審査で悩むならこの2つの組合カード

- 【まとめ】あなたに最適な個人事業主ETCカードが見つかる

- よくある質問(紛失・インボイス制度対応など)

比較一覧|法人カード3種のメリット・デメリット

さて、ここまで組合カードという、いわば「駆け込み寺」的な選択肢を熱心に解説してきました。しかし、私の役目は、あなたを特定のカードに誘導することではありません。あなた自身が、ご自身の状況を客観的に判断し、心から納得のいく一枚を見つけるお手伝いをすることです。

そのためには、一度、冷静に全体像を俯瞰してみる必要があります。個人事業主が選択可能な事業用のETCカードは、大きく分けて3種類。これから、その「全体マップ」をお見せします。

ただ、その前に一つだけ。この表を見るとき、まず最初に、そして何よりも注目してほしい項目が一つだけあります。それは一行目の「審査難易度」です。なぜなら、どれだけポイント還元率が高くても、どれだけ便利な機能が付いていても、今のあなたが手に入れられないカードは、残念ながら絵に描いた餅でしかないからです。この「審査難易度」こそが、あなたが今どの道に進めるのかを決める、全ての起点になります。その視点を持って、じっくりとご覧ください。

| 種類 | ① 協同組合カード | ② クレカ付帯ETCカード | ③ ETCコーポレートカード |

|---|---|---|---|

| 審査難易度 | 低い(事業実態の確認のみ) | 普通~高い(事業実績・信用情報) | 条件が厳しい(利用額・車両台数) |

| 主なコスト | 出資金、発行/年間手数料、事務手数料 | 年会費(無料~数万円) | 取扱手数料、年会費など |

| 主な対象者 | 設立直後、審査に不安がある個人事業主 | 事業実績のある個人事業主、法人 | 高速利用額が月数万円以上の大口利用者 |

| メリット | 事業実績や信用情報にほぼ影響されず発行可能 | 高いポイント還元、会計ソフト連携など | 圧倒的な割引率(最大40%) |

| デメリット | 事務手数料がかかる、ポイント還元なし | クレジット審査がある、発行に時間がかかる | 利用額の条件が非常に厳しい、対象道路限定 |

いかがでしょうか。この表を「審査難易度」というフィルターを通して見ると、道筋がはっきりと分かれて見えてきませんか?

もしあなたが、過去の私のように「審査」という最初の関門で足止めされている状況なら、選べる道は事実上、「① 協同組合カード」の一本道になります。一方で、もしあなたが事業実績を積み重ね、この最初の関門をクリアできる見込みがあるなら、そこで初めて「② クレカ付帯ETCカード」という、数多くの選択肢が広がる道が開けてくるのです。

専門家の視点:資金調達アドバイザー

資金調達の専門家は、「事業の成長ステージによって、最適な金融ツールは変化する」と語ります。創業期(ステージ1)の最優先課題は、事業を止めないための「確実な手段の確保」です。この段階では、多少のコストを払ってでも、不可欠なツールを手に入れることが合理的です。事業が安定・成長期(ステージ2)に入ると、今度は「効率化と最適化」がテーマになります。ここで初めて、ポイント還元率や連携機能といった付加価値が重要な比較軸となるのです。カード選びとは、まさにご自身の事業が今どのステージにいるのかを、客観的に見極める作業に他なりません。

重要なのは、すべての事業者に共通の「たった一つの正解」はない、ということです。あなたの事業の「今」に寄り添ってくれるカードこそが、あなたにとっての正解。この後、それぞれの道について、さらに詳しく解説していきます。

クレジットカード付帯ETCのメリット・注意点

さて、ここからは少し未来の話をさせてください。もしあなたが、すでに事業を数年続けており、黒字の確定申告書を手にしている状況にあるなら、この「クレジットカード付帯のETCカード」は、あなたの事業を次のステージへと加速させる、非常に有力な選択肢になります。

正直にお話しすると、現在の私の事業は、協同組合のカードだけで回っているわけではありません。独立から2年が経ち、事業が安定軌道に乗ったとき、私の悩みは「信用の壁」から「時間の壁」へと変わっていました。組合のカードは私の命綱でしたが、利用明細は手入力。月末になると、その作業に追われる自分がいました。「この時間があれば、もっと本業に集中できるのに…」と。

その時です。意を決して、会計ソフトとの連携機能が充実している法人クレジットカードに申し込み、幸いにも審査に通りました。そして初めて、ETCの利用履歴が、私の手を一切介さずに会計ソフトに自動で記録されていくのを見たとき…それは、組合カードを手にした時とはまた違う、「第二の解放」とも言える瞬間でした。事業のボトルネックが、また一つ解消されたのです。

クレカ付帯ETCカード【3つの強力なメリット】

- ① 業界標準1.0%以上の高いポイント還元:ETC利用分も含め、経費の支払いでポイントが貯まります。年間利用額が大きくなれば、数万円分のポイントが返ってくることも珍しくなく、実質的なコスト削減に繋がります。

- ② 会計ソフトとのAPI連携による経費精算の「完全自動化」:freeeやMoney Forwardといったクラウド会計ソフトと連携させれば、利用明細が自動で取り込まれ、仕訳まで半自動化。月末の憂鬱な作業が、文字通りゼロになります。

- ③ 年会費永年無料からステータスカードまで豊富な選択肢:コストを一切かけたくない方向けの年会費無料カードから、空港ラウンジサービスなどが付帯するステータスカードまで、事業の規模や目的に合わせて最適な一枚を選べます。

専門家の視点:公認会計士

公認会計士は、「月次決算の早期化は、健全な経営の生命線」だと口を揃えます。法人カードと会計ソフトの連携は、経費データをリアルタイムで可視化し、経営判断のスピードを格段に向上させます。これは、単なる経理の効率化に留まらず、迅速な資金繰り計画や投資判断を可能にする、極めて重要な「経営戦略ツール」なのです。

一方で、この輝かしい道に進むためには、やはり避けては通れない、あの大きな壁が立ちはだかります。それは、これまで何度も触れてきた通り「クレジット審査」です。

一般的に、法人カードの審査では、主に以下の3点が総合的に判断されます。

法人カード審査の主なポイント

- 事業の継続年数:多くのカード会社で、設立から2~3年以上が望ましいとされています。

- 財務状況:直近の決算書(確定申告書)が黒字であることが、重要な判断材料になります。

- 代表者個人の信用情報(クレヒス):法人カードであっても、代表者個人の過去の支払い履歴などが参照されます。

これらの条件をクリアできる方にとっては、クレカ付帯ETCカードは間違いなく最良の選択肢の一つです。しかし、もしあなたが今、創業期でこの壁に阻まれているなら、まずは組合カードで事業の基盤を固め、数年後にこの「第二の解放」を目指す、というステップアップを考えてみてはいかがでしょうか。

クレカ付帯ETCカードのメリット

- 高いポイント還元:ETC利用分もクレジットカードのポイントが貯まります。これが最大の金銭的メリットと言えるでしょう。

- スマートな経費管理:高速代だけでなく、仕入れや広告費など、あらゆる事業経費を一枚のカードにまとめることで、経理が劇的にスマートになります。会計ソフトとの連携もスムーズです。

- 豊富な年会費無料の選択肢:多くのカード会社が、年会費永年無料の法人カードを発行しており、コストを抑えたい方には非常に魅力的です。

一方で、最大の注意点は、これまで何度も触れてきた通り「クレジット審査がある」ことです。これは避けて通れません。設立1年未満であったり、決算が赤字であったり、あるいは代表者個人の信用情報に懸念があったりすると、審査通過はなかなか厳しいのが現実です。また、申し込みからカードが手元に届くまで、平均して2~3週間はかかります。「明日からでも使いたい」という緊急のニーズには応えにくい場合があることも、覚えておくべきでしょう。

ETCコーポレートカードは個人事業主におすすめ?

さて、比較表を見ていると、ある一つの項目に目が釘付けになった方もいるかもしれません。「割引率が一番高いなら、このコーポレートカードを目指すべきじゃないの?」と。

正直に告白すると、独立当初の私もそうでした。「最大40%割引」という言葉の響きは、まさに魔法のよう。喉から手が出るほど欲しい、と思いました。しかし、結論から言えば、このカードは、残念ながらほとんどの個人事業主や小規模法人にとって、現実的な選択肢にはなり得ません。

なぜなら、これは単なるお得なカードではなく、NEXCOが実施している「大口・多頻度割引制度」を利用するための、いわばプロ中のプロ向けのカードだからです。この制度の背景には、日本の物流という社会インフラを支える、大口の運送事業者などの負担を軽減するという、公共的な目的があります。そのため、加入には、私たち個人事業主の利用実態とはかけ離れた、非常に厳しい利用条件が課せられているのです。

ETCコーポレートカードの主な利用条件

この制度を利用するためには、NEXCOが定める複数の条件をクリアする必要がありますが、個人事業主にとって最も高い壁となるのが以下の2点です。(参照:NEXCO中日本公式サイト)

- NEXCO東/中/西日本が管理する高速道路の月間利用額が、契約者全体で20万円以上、かつ車両1台あたりでも平均5,000円以上であること。

- そもそも、上記のNEXCO3社の管轄道路での利用が割引対象であり、首都高速や阪神高速などの都市高速は対象外となる場合が多い。

特に、一台あたりの利用額だけでなく、事業者全体での利用額にも厳しい基準が設けられている点がポイントです。日常的に長距離輸送を行うトラックを何十台も保有するような運送業者でなければ、この条件をクリアするのは極めて困難です。

専門家の視点:物流コンサルタント

物流の専門家は、「ETCコーポレートカードを、一般的なクレジットカードの延長線上で考えてはいけない」と指摘します。これは、ポイント還元などを目的とした金融商品ではなく、運送事業者が輸送コストという「変動費」を削減するための、専門的なBtoB調達ツールです。一般的なフリーランスや小規模事業者が検討するカードとは、その目的も性質も全く異なるのです。

私も独立当初、このカードについて詳細を調べました。そして、申し込み要項に記載された、月々の最低利用額の桁数を見た瞬間に、思わず苦笑いしてしまったのを覚えています。「あ、これは自分のための制度じゃないな」と。その時、きっぱりと諦めがつきました。

このカードを追いかける時間は、言わば蜃気楼を追いかけるようなもの。私たちは、もっと地に足の着いた、現実的な選択肢に集中すべきなのです。

【結論】審査で悩むならこの2つの組合カード

さて、ここまで3種類のカードを客観的なデータで比較し、それぞれのメリット・デメリットを、私の経験を交えながら解説してきました。あなたが進むべき道が、少しずつクリアになってきたのではないでしょうか。

その上で、この記事の結論を、もう一度、私の全ての経験と想いを込めて、はっきりとお伝えします。

もし、あなたが過去の私のように、クレジットカードの審査に落ちた経験があり、自信を失いかけていたり、独立したばかりで信用の面で強い不安を抱えていたりするなら、今すぐ取るべき行動は「高速情報協同組合」か「ETC協同組合」のどちらかに申し込むことです。私は、そう断言できます。

なぜなら、他のどんなに魅力的に見える選択肢も、今のあなたにとっては高すぎる「クレジット審査」という壁の向こう側にあるからです。事業を前に進めるために、今すぐ必要な道具が手に入らない。これほど悔しくて、事業の勢いを削がれることはありません。組合カードは、その壁を乗り越えるのではなく、するりと迂回し、「事業を営むあなたの未来」を信じて手を差し伸べてくれる、ほとんど唯一の選択肢なのです。書類に不備がなければ、最短で翌営業日にはカードが発送されるそのスピード感も、今すぐ道を切り拓きたいあなたにとって、何よりの味方となるでしょう。

専門家の視点:メンタルコーチ

起業家が直面する最大の敵の一つに「決断疲れ」があります。未解決の問題を抱え続けることは、脳に「精神的オーバーヘッド」を生み出し、本来、事業に向けるべき集中力や創造性を奪っていきます。たとえ小さなことでも、一つ断固たる決断を下すことは、この悪循環を断ち切り、物事を前に進めているという「自己効力感」を取り戻すための、極めて重要なステップなのです。

確かに手数料というコストはかかります。しかし、それは事業の成長を止めないための、未来への、そして何より「もう管理業務で悩みたくない」と願うあなた自身への、力強い投資なのです。

悩んでいる時間が、本当にもったいないですよ。あの時、私が組合カードの申し込みボタンを押した時の、少し震える指先。そして数日後、ポストに届いた一枚のカードを手にした時の、心からの安堵感。あれは単なるカードではありませんでした。社会から認められたような、事業を前に進めることを許されたような、「通行手形」を手に入れた感覚でした。この感覚を、ぜひあなたにも味わってほしい。心からそう思っています。

さあ、最初の一歩を踏み出しましょう

あなたの状況に合わせて、どちらかの組合の公式サイトを覗いてみてください。詳細な情報や、申し込みの流れを確認するだけでも、きっと気持ちが前に進むはずです。

歴史と安さで選ぶなら

高速情報協同組合

設立30年近い歴史と実績。各種手数料がわずかに安く、運営の安定感を重視する方におすすめです。

スピードを重視するなら

ETC協同組合

サービス内容は高速情報協同組合とほぼ同じ。シンプルに、とにかく早くカードを手に入れたい方へ。

【まとめ】あなたに最適な個人事業主ETCカードが見つかる

- 個人事業主がETCカードを作る方法は主に3種類ある

- 設立直後や審査に不安がある場合は協同組合のカードが最も現実的

- 組合カードはクレジット会社の与信審査なしで発行可能

- 審査がない理由は信用供与ではなく組合の共同購買事業だから

- 代表的な組合は「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」の2つ

- 両組合とも出資金1万円(脱退時返金)と事務手数料8%がかかる

- 発行手数料や年間手数料は高速情報協同組合が若干安い

- 事務手数料8%は経費精算の手間や時間を考えれば合理的な投資

- 事業が安定しているならクレカ付帯ETCカードも有力な選択肢

- クレカ付帯ETCはポイント還元や経費管理の一元化が大きなメリット

- ETCコーポレートカードは利用額の条件が厳しく多くの個人事業主には非現実的

- 審査という高い壁を越えられないなら組合カードが唯一の解決策

- 組合カードは事業を止めないための重要な経営ツールになる

- あなたの事業ステージと何を最も重視するかで最適なカードは変わる

- この記事があなたの後悔しないカード選びの、最初の一歩になれば幸いです

よくある質問(紛失・インボイス制度対応など)

さて、ここまで読んでいただき、あなたが進むべき道も、もう心の中では決まっているかもしれませんね。最後は、あなたがその決断をした後に抱くであろう、より実践的な疑問や不安について、私の知る限り、そして経験した限りのことをお答えしていきます。ここをクリアにすれば、もう迷うことはありません。

Q. カードを紛失したり、盗難に遭ったりした場合はどうなりますか?

A. 万が一の際は、とにかく落ち着いて、まず第一に加入している協同組合の窓口に電話で連絡してください。カードの利用を即座に停止する手続きを行ってくれます。同時に、最寄りの警察署へ紛失届または盗難届を提出することも忘れないでください。

ここからが重要なのですが、多くの組合カードには盗難保険が付帯しています。これにより、万が一不正利用された場合でも、届出日から遡って60日程度の損害が補償されるケースが一般的です。現金やプリペイドカードを落としたら、もう二度と戻ってこないことを考えると、これは非常に大きな安心材料ですよね。ただし、補償範囲や条件は組合の規約によって異なるため、加入時にしっかりと確認しておくことが大切です。

Q. 従業員が増えた場合、カードを追加発行できますか?

A. はい、もちろん可能です。事業の成長に合わせて、必要な枚数を組合に申し込むことで、従業員用の追加カードを発行してもらえます。これにより、誰がいつ、いくら利用したかが明細で明確になり、どんぶり勘定になるのを防いでくれます。

経営者としてのワンポイントアドバイス

従業員にカードを渡す際は、同時に簡単な利用ルールを作成し、書面で同意を取っておくことを強くお勧めします。「①業務目的以外での利用は厳禁」「②紛失・盗難時は速やかに報告すること」など、最低限のルールを決めておくだけで、後の無用なトラブルを防ぐことができます。これは、事業主として従業員と自分自身を守るための、大切な一歩です。

Q. 申し込みからカードが届くまで、どのくらいかかりますか?

A. 申し込み書類が組合に到着してから、最短で翌営業日に発送されるケースもあります。これは私自身、本当に驚きました。クレジットカードのように数週間も待たされることがないのは、一日でも早く事業を本格化させたい創業者にとって、計り知れないほど大きなメリットです。ただし、書類に不備があったり、申し込みが混み合っていたりすると、もう少し時間がかかることもありますので、一般的には申し込みから1週間~10日ほど見ておけば、手元にカードが届くと考えておくと良いでしょう。

Q. インボイス制度には対応していますか?

A. はい、完全に対応していますので、ご安心ください。協同組合から毎月発行される請求書(利用明細書)には、インボイス制度の要件である「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されています。これを保存しておくだけで、高速道路利用料にかかる消費税の仕入税額控除を正しく受けることが可能です。経理処理の上でも全く心配ありません。

Q. 車を買い替えたり、レンタカーで使ったりすることはできますか?

A. はい、全く問題なく利用できます。組合が発行するETCカードは、特定の車両に紐づけられる「車両限定カード」ではありません。そのため、ご自身の名義の車はもちろん、従業員の車、あるいは急なトラブルで借りた代車やレンタカーなど、どのETC車載器に挿しても利用できます。例えば、メインの配送車が急な修理に入り、一日だけレンタカーで対応しなければならない、といった不測の事態でも、経費精算の流れを一切変えずに済む。この柔軟性は、特に車両のやりくりが大変な個人事業主にとって、本当に大きなメリットの一つと言えます。

Q. 支払いのサイクル(締め日・支払日)はどうなっていますか?

A. これは創業者にとって非常に重要なポイントですが、多くの組合では「月末締め、翌々月8日払い」というサイクルを採用しています。例えば、8月1日~31日に利用した料金は、10月8日に指定口座から引き落とされる、という形です。つまり、支払いまでに1ヶ月以上の猶予期間が生まれるわけで、これは実質的に、組合があなたに1ヶ月以上の信用を与えてくれているのと同じことです。独立したてのキャッシュフローが厳しい時期において、この支払いサイトの長さは、まさに「命綱」とも言える安心感をもたらしてくれます。