この記事は約28分で読めます。

法人ETCカード【クレジットカードなし】審査なしで発行できる一枚

「また、この通知か…」

起業して間もない頃、ポストに届く薄い封筒を開けるたびに、私の肩は何度となく落ちました。法人用クレジットカードの審査落ちの知らせです。会社の信用はまだゼロに等しく、実績もない。頭では分かっていても、「あなたの会社はまだ信用できません」と社会から烙印を押されたようで、正直、心が折れそうになる瞬間がありました。しかし、事業は待ってくれません。営業車で高速道路を使う機会は増える一方で、その度に現金で精算し、大量の領収書と格闘する日々。時間のロスもさることながら、経理の煩雑さは無視できないレベルに達していました。

そんな八方塞がりな状況で、藁にもすがる思いで情報を探す中で、私は一条の光を見つけました。それが、「クレジット機能がなくても法人名義のETCカードを作る方法」です。具体的には、高速道路会社が発行するETCコーポレートカードという選択肢や、私のような設立間もない会社や個人事業主の強い味方となってくれる、事業協同組合が発行するETCカードのみを法人名義で手に入れる道でした。この記事では、過去の私と同じように悔しい思いをし、それでも前に進もうと奮闘している経営者や個人事業主の方へ向けて、私の実体験と徹底的な調査に基づいた「クレジットカードなしで法人ETCカードを手に入れるための全知識」を、余すことなくお伝えします。もう、審査結果に一喜一憂する必要はありません。

- あなたの会社に最適なETCカードの種類が1分でわかる

- クレジットカードなしで発行できる法人ETCカードの仕組みと安全性

- 審査に通りやすい、おすすめのカード発行元とその具体的な選び方

- 申し込みからカード受け取りまでのリアルな手順と日数

【審査に落ちた方へ】法人ETCカードクレジットカードなしの疑問を全解決

- 【1分でわかる】あなたの会社に最適なカード診断

- 種類①:与信に強いなら「法人カード付帯ETC」

- 種類②:大口利用なら「ETCコーポレートカード」

- 種類③:審査なしなら「組合発行のETCカード」

- 個人事業主・新設法人でも安心な理由を解説

【1分でわかる】あなたの会社に最適なカード診断

さて、ここから本格的な解説に入りますが、その前に。まずはあなたの会社の「現在地」を客観的に把握するための、羅針盤を手に入れてください。私が起業当時にそうだったように、情報が溢れる中で闇雲に解決策を探し始めるのは、多忙な経営者にとって最も避けたい時間の浪費です。社会から「あなたの会社はまだ信用できません」と烙印を押されたような、あの悔しい思いを、もう誰にも味わってほしくありません。

この診断は、単なるYES/NOクイズではないんです。あなたの会社の「状況」と「価値観」、そして「潜在的なリスク」を浮き彫りにし、数ある法人ETCカードの中から、最も合理的で、納得感のある一枚へとあなたを導くために設計しました。さあ、一緒に最適なルートを見つけ出しましょう。

【課題解決ナビゲーション】

あなたの会社に最適な法人ETCカードは?

- 【質問①】あなたの会社の状況は?

会社の設立から複数年が経過し、黒字決算など財務状況に自信がありますか?- → YESの場合:

- 【質問②-A】カードの利用目的は?

従業員にもカードを渡し、高速道路の利用だけに用途を限定したいですか?(不正利用リスクを懸念)- → YESの場合: 推奨タイプC:審査なし・独立型

- → NOの場合: 推奨タイプA:王道の法人カード付帯型

- 【質問②-A】カードの利用目的は?

- → NOの場合:

- 【質問②-B】高速道路の利用頻度は?

運送業など、1台あたりの月間利用額が平均3万円を超えますか?- → YESの場合: 推奨タイプB:大口割引特化型

- → NOの場合: 推奨タイプC:審査なし・独立型

- 【質問②-B】高速道路の利用頻度は?

- → YESの場合:

いかがでしたでしょうか。この診断フローは、ただ闇雲に選択肢を提示しているのではありません。

例えば、質問①は、日本政策金融公庫(JFC)が新規創業融資で重視する「事業の定着度」(参照:日本政策金融公庫「創業支援」)の観点を参考にしています。一般的に設立から2~3年が事業の安定性を見極める一つの目安とされるためです。また、質問②-Bの利用額は、NEXCOが定めるETCコーポレートカードの利用基準を基に、より現実的なラインに設定しました。

もし税理士や経営コンサルタントがこの診断を見れば、おそらくこう言うでしょう。「これは単なるカード選びではない。『与信戦略』『リスク管理』『キャッシュフロー』という、企業経営の根幹に関わる3つの視点から、自社の現状を客観視するプロセスそのものだ」と。

もしあなたが、診断の結果【推奨タイプC:審査なし・独立型】にたどり着いたのであれば、それはまさに過去の私と同じ道。ここから先は、その選択がなぜベストなのか、そして、その先にある具体的なアクションプランを、私の実体験で感じた「理想と現実」を交えながら、余すことなくお伝えしていきます。あなたの会社の未来にとって、間違いなく最良の一枚となるはずです。一緒に見つけ出しましょう。

種類①:与信に強いなら「法人カード付帯ETC」

まず、法人ETCカードとして最も広く知られているのが、信販会社やカード会社が発行する法人向けクレジットカードに付帯するタイプでしょう。多くの経営者が、会社を設立して経費管理を考え始めた時に、真っ先に思い浮かべる、いわば「王道」の選択肢です。何を隠そう、私も起業当初は当然のように、この方法が唯一の正解だと思い込んでいました。

このカードが持つ最大のメリットは、言うまでもなくクレジットカードとしての圧倒的な汎用性にあります。高速道路料金はもちろんのこと、Amazonで買うトナーカートリッジやコピー用紙、毎月引き落とされるサーバー代や会計ソフトの利用料、出張先のホテル代、そしてクライアントとの会食費まで、ありとあらゆる事業経費をこの一枚に集約できる。経理処理は劇的に効率化され、利用額に応じて付与されるポイントやマイルは、会社の経費を実質的に削減してくれる賢いツールにもなり得ます。会社の信用力(与信)がすでに確立されており、事業が安定軌道に乗っている企業にとっては、これ以上ないほど合理的で強力な武器となるはずです。

しかし、誰もがこの武器を手にできるわけではない

しかし、このカードには、特に創業期の経営者や個人事業主にとって、非常に高く、そして分厚い壁が存在します。それが、避けては通れないクレジットカードの審査です。

私自身の話で恐縮ですが、創業1年目で事業計画書だけは立派でも、実績はまだ紙の上だけ。そんな状態で複数のカード会社に申し込みましたが、結果はすべて「今回はご希望に沿いかねる結果となりました」という丁寧な文面の通知、つまり「否決」でした。今だからこそ冷静に話せますが、当時は「あなたの事業は、まだ社会的な信用を得るに至っていません」と、社会から冷たく宣告されたようで、正直、自分の無力さに打ちのめされたものです。

民間の調査機関のデータを見ても、法人カードの審査は決して甘くはありません。一般的に設立3年未満、あるいは2期連続で赤字決算の企業は審査が非常に厳しくなるのが現実です。さらに言えば、そもそも後払いの仕組みであるクレジットカード自体に、「会社で借金をする」ような抵抗感を覚える、堅実な経営者の方がいるのも、また事実なのです。

ここで、少し視点を変えてみましょう。もし、この状況を企業の財務リスクを管理するCFO(最高財務責任者)や、顧問税理士の視点から分析するならば、論点は一つ増えます。

実は、たとえこの審査に問題なく通るだけの与信がある、安定した企業であっても、あえてこの「法人カード付帯ETC」を選ばない、というケースが増えています。私の知人が経理部長を務める会社(従業員50名規模のメーカー)もその一人です。

彼女の会社では、クレジットカードの「汎用性」の高さが、裏を返せば「内部統制(ガバナンス)上の脆弱性」に直結すると判断しました。ETC利用のためだけに渡したカードで、従業員がガソリンスタンドやコンビニで私的な買い物をしても、その利用実態を完全に把握し続けるのは管理上、非常に困難です。だからこそ、たとえ審査に通る与信があったとしても、この『利用範囲を限定できない』というたった一つの理由から、コンプライアンスを重視する企業があえてこの選択肢を外すケースは、実は決して珍しくありません。

このように、「審査に通るか否か」だけでなく、「借金への心理的抵抗感」や「管理上のリスク」という観点も、カード選びの重要な軸になるのです。

もしあなたの会社が設立から数年経ち、安定した経営を続けているのであれば、この法人カード付帯ETCは有力な選択肢の一つです。ただ、審査に少しでも不安を感じる方や、先ほどの経理部長のように従業員の利用管理に課題を感じている方は、これから紹介する他の選択肢に目を向けた方が、結果的に時間と精神的なエネルギーを消耗せずに済むかもしれません。

種類②:大口利用なら「ETCコーポレートカード」

次に紹介するのが、NEXCO東日本/中日本/西日本といった高速道路会社自身が直接発行する「ETCコーポレートカード」です。これは、分かりやすく言えば「プロ中のプロ向け」、つまり高速道路利用が事業コストの大部分を占めるような、真のヘビーユーザーに特化したカードと言えるでしょう。もしあなたが運送会社の社長や、全国に数十台の営業車を走らせる企業の物流担当者でないのなら、このセクションは読み飛ばしていただいても構いません。

このカードが持つ最大の魅力は、その圧倒的な割引率にあります。NEXCOの公式サイトによれば、ETC2.0を搭載した事業用車両であれば、車両単位の割引に加えて契約全体の利用額に応じた大口多頻度割引を組み合わせることで、最大30%~40%もの割引が適用されるとされています。(参照:NEXCO中日本公式サイト)多くのトラックを全国に走らせる運送業や、多数の営業車が日々長距離を移動するような業態の会社であれば、この割引だけで年間数百万円単位のコスト削減に繋がることも決して珍しくありません。クレジットカード機能は一切付帯しておらず、純粋に高速道路料金の決済と、その割引を最大化することだけに特化した、まさに専門的な一枚です。

ただし、その恩恵には「相応の条件」が伴う

しかし、これほどの強力なメリットを受けられるのは、当然ながら一部の事業者に限られます。申し込みの前提として、NEXCOが定める「1台の車両で、1ヶ月の高速道路利用額が3万円(NEXCO西日本は5万円)を超える」という明確な基準をクリアする必要があります。さらに、私が特に重要だと感じたのが、保証金の預託という条件です。

具体的には、月間利用額の4倍程度の金額を、あらかじめ保証金として預ける必要があります。例えば、月に5万円利用する車両が1台あるだけで20万円。もし5台あれば、それだけで100万円もの大金が、会社の運転資金から離れ、保証金として拘束されてしまう計算になります。これは、日々のキャッシュフローを何よりも重視する私たちのような中小企業や個人事業主にとっては、かなり大きな、そして現実的ではない負担となり得ます。

もし、税理士や会計士といった専門家がこのカードを評価するならば、おそらくこう言うでしょう。「割引率という『リターン』は極めて大きいが、そのための運転資金(保証金)という『初期投資』も大きい。キャッシュフローに十分な余裕があり、かつ、利用頻度という条件を確実に満たせる体力のある企業にとっては、これ以上ない節税・経費削減策となる。しかし、そうでない企業が手を出すと、かえって資金繰りを圧迫しかねない、諸刃の剣である」と。

正直なところ、創業期の私の会社では、一台の営業車が月に3万円も高速道路を使うことは、逆立ちしてもあり得ませんでした。そのため、このETCコーポーレートカードは「いつかは自社も、このカードが似合うくらいに成長したい」という、一つの目標や憧れのような存在として、早々に選択肢から外れました。あなたのビジネスが大きく成長し、高速道路の利用が事業の根幹をなすようになった時、改めて検討すべきカードだと言えるでしょう。

もし、あなたの会社がすでにこれらの条件を余裕でクリアしているのであれば、それは事業が非常に順調であることの証です。この強力な経営の武器を導入しない手はありません。すぐにでも公式サイトで詳細を確認し、自社のコスト構造を劇的に改善することを強くお勧めします。

種類③:審査なしなら「組合発行のETCカード」

そして、いよいよ本命の登場です。法人カードの審査に落ち続け、コーポレートカードの厳しい条件にも遠く及ばなかった私が、試行錯誤の末にようやくたどり着いた希望の光。それが、事業協同組合が発行する法人ETCカードでした。

これは一体何かというと、私のような中小企業の経営者や個人事業主が、互いの事業を支え合うために組織された「事業協同組合」が、その組合員に向けて発行するETCカードのことです。このカードが、なぜ私たちにとって「救世主」となり得るのか。その理由は、たった一つの、しかし決定的なポイントに集約されます。

それは、信販会社の与信審査ではなく、組合独自の基準で発行されるという事実です。もう少し具体的に言うと、クレジットカード審査のように過去の財務状況や利益率を厳しく問われるのではなく、「これから事業をどうしていくのか」という未来への意志と、それを担保する一口1万円程度の「出資金」という独自の仕組みで判断されるからです。この仕組みこそが、審査のハードルを劇的に下げているのです。

このカードが鮮やかに解決する、3つの経営課題

- 与信不安の課題(創業期の経営者の方へ)

設立1年目のスタートアップであろうと、赤字決算からの再起を図る企業であろうと、法人格(または屋号)名義のETCカードを持つことができます。 - 心理的抵抗感の課題(「借金嫌い」の経営者の方へ)

これは「借金」であるクレジットカードではありません。あくまで高速道路料金の「立替払い」であり、心理的なハードルが全く違います。 - リスク管理の課題(管理部門の責任者の方へ)

用途がETC利用に限定されるため、従業員による目的外利用(ガソリンや物品の購入)のリスクを根本から断ち切ることができます。

私が初めてこのカードの存在を起業家仲間から聞いた時、「そんな方法があったのか!」と、思わず声が出たことを今でも鮮明に覚えています。審査という、努力だけではどうにもならない分厚い壁に跳ね返され続けてきた経営者にとって、これほど合理的で、かつ確実な解決策は他にありませんでした。

まぁ、正直なところ、「組合」と聞くと、なんだか馴染みがなくて、少しだけ怪しい感じがするかもしれません。私も最初はそうでした。「本当に大丈夫なのか?」と。

しかし、これは「中小企業等協同組合法」という国の法律に基づいて設立・運営されている、れっきとした公的な団体なのです。全国中小企業団体中央会のデータによれば、日本全国には約2万8千(令和4年度末時点)もの事業協同組合が存在し、多くの中小企業がその恩恵を受けています。

もし公認会計士がこの仕組みを評価するなら、きっとこう言うでしょう。「これは、企業の過去の信用(クレジット)を、未来への投資(出資金)で代替する、極めて合理的なリスクヘッジモデルだ」と。つまり、怪しいどころか、私たちのような小さな事業者のために実によく考えられた、賢い仕組みなのです。

その仕組みと安全性をきちんと理解すれば、全ての不安は解消されるはずです。次の章で、私が「なるほど!」と膝を打った、このカードが絶対に安心だと言い切れる理由を、一つひとつ丁寧にお話しします。

「これだ!」と直感したあなたへ

過去の私がそうだったように、もし今あなたが「これこそ探し続けていた答えだ」と感じているなら、まずはその具体的な選択肢を、その目で確かめてみてください。

審査なしで発行できる組合はいくつかありますが、特に多くの経営者仲間から信頼されているのが「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」です。この2つの組合が、私たち中小企業にとっての二大選択肢と言えるでしょう。

特に高速情報協同組合には、提携カード会社が異なる2種類(セディナ/UC)のETCカードが用意されていますが、基本的なサービスや手数料に大きな違いはありません。

これらの組合はいずれも、設立1年目の私でも驚くほどスムーズにカードを手にすることができました。もう、審査落ちの通知に心を痛める日々は、今日で終わりにしましょう。

個人事業主・新設法人でも安心な理由を解説

「なぜ、組合のカードは審査なし(あるいは、それに近い柔軟な審査)で発行できるのか?」

これは、あなたが抱く至極当然の疑問であり、私も最初は何か見落としがあるのではないかと、正直なところ少し勘ぐってしまいました。しかし、その答えは非常に合理的で、知れば「なるほど、そういうことか」と深く納得できる、実によくできた仕組みの上に成り立っていました。ここでは、その「安心」を支える2つの柱を、専門家の視点も交えながら、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

理由1:会社の与信ではなく「未来への意志」を評価する独自の審査基準

まず、根本的な違いとして理解すべきなのは、組合が発行するETCカードはクレジットカードではない、という点です。これはあくまで、高速道路料金の支払いに用途が限定された、言わば「通行証」のようなもの。そのため、申し込みの際に問われるのは、「この会社が将来にわたって借金を返せるか?」という過去の実績に基づいた与信情報(クレジットヒストリー)ではなく、「組合員として、共に事業を発展させていく仲間としてふさわしいか?」という、未来に向けた視点なのです。

組合の本来の目的は、中小企業等協同組合法にも定められている通り、組合員の事業活動を支援し、経済的な地位の向上を図ること。だからこそ、税理士や会計士といった専門家が見るような、過去の決算書の見栄えや自己資本比率といった数字よりも、提出された事業計画や事業の実態から「これから事業を頑張っていく」という未来への意欲を評価してくれる傾向にあります。このスタンスは、審査落ちで自信を失いかけていた私にとって、非常に心強いものでした。

理由2:信用を「お金」で担保する、出資金(保証金)という賢い仕組み

審査が柔軟である最大の理由であり、この仕組みの核となるのが、「出資金」という独自の制度です。組合に正式に加入する際、多くの場合は1万円の出資金を預けることになります。これは一体何かというと、万が一、組合員が高速道路料金を支払えなかった場合に備えるための、いわば「保証金」の役割を果たします。

この「保証金」があるからこそ、組合はカード発行に伴う貸し倒れリスクを大幅に低減でき、私たちのような実績の乏しい中小企業や個人事業主に対しても、広く門戸を開くことが可能になるのです。

【重要】出資金は「コスト」ではなく「資産」です

ここで絶対に誤解してはいけないのが、出資金は年会費や手数料といった「消えてなくなる費用(コスト)」ではない、という点。これはあくまで組合に預けておく「預託金」であり、組合を脱退する際には、規約に基づき基本的には全額返還されます。

会計上の観点から見ても、この出資金は「経費」ではなく、あなたの会社の「資産(その他投資等)」として貸借対照表に計上されるものです。この点を理解することは、特に「事業に関係のない借金はしたくない」と考える堅実な経営者の方にとって、心理的なハードルを越えるための非常に重要な知識となります。

私がこの仕組みを知った時、賃貸マンションを借りる時の「敷金」にそっくりだな、と感じました。敷金は、家賃滞納や部屋の損傷に備えるための保証金ですが、問題なく退去すれば返ってきますよね。それと同じで、組合の出資金も、組合と組合員の間の信頼関係を担保するための、非常に合理的でフェアな仕組みなのです。

このように、「独自の審査基準」と「出資金制度」という2つの柱が、このカードの信頼性と安全性を支えています。これは決して怪しい裏技などではなく、むしろ私たちのような小さな事業者が、互いの信用を補完し合い、共に成長していくための、非常によくできた知恵だと、私は実感しています。

法人ETCカードクレジットカードなしを目的別に徹底比較

- 組合カード発行までの日数と具体的な流れ

- コスト・機能でわかる!組合カード比較表

- 【結論】2大組合の強みで選ぶのが正解

- 発行前に知りたい!よくある質問Q&A

- 【まとめ】最適な法人ETCカードクレジットカードなしを見つけよう

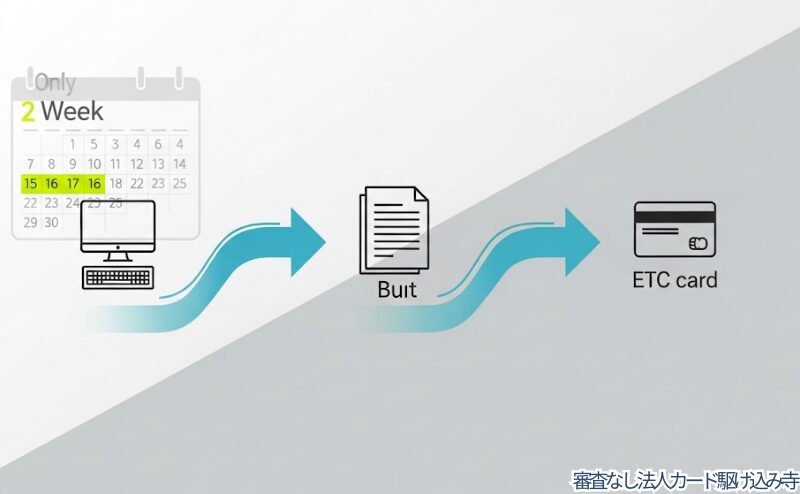

組合カード発行までの日数と具体的な流れ

「よし、組合のカードに申し込んでみよう」と心を決めたら、次に気になるのは具体的な手続きの煩わしさや、実際にカードが手元に届くまでの時間ですよね。ここでは、私自身の経験を基に、申し込みから利用開始までのリアルな流れを3つのステップでご紹介します。このセクションを読み終える頃には、「なんだ、思ったよりずっと簡単そうだ」と感じていただけるはずです。

申し込み前準備チェックリスト

スムーズに手続きを進めるため、申し込みを始める前に以下の書類を手元に用意しておくことを強くお勧めします。

- ✅ 【法人の場合】履歴事項全部証明書(登記簿謄本)のコピー (発行3ヶ月以内)

- ✅ 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の控え または 開業届のコピー

- ✅ 【共通】ETCカードを利用したい全車両の車検証のコピー

- ✅ 【共通】代表者(または個人事業主)の運転免許証など、本人確認書類のコピー

STEP1:Webからの申し込み

何はともあれ、まずは行動です。私が選んだ組合もそうでしたが、今ではほとんどの組合が公式サイトに専用の申し込みフォームを設けています。会社の基本情報(会社名、住所、代表者名など)や、カードを利用したい車両の情報(ナンバープレート、車名など)を画面の指示に従って入力していくだけ。私の場合は、事前に上記の書類を準備していたので、実質10分もあれば全ての入力が完了しました。

ここで一つ、私のちょっとした失敗談をお話しすると、最初に申し込もうとした時、この事前準備を怠ったために、車両情報を入力する段になって車検証が手元にないことに気づき、事務所の駐車場まで慌てて取りに行った記憶があります。こうした小さな手間が、忙しい中では意外とストレスになるもの。皆さんは、ぜひ上記のチェックリストを活用して、私のような無駄な往復を避けてくださいね。

STEP2:必要書類の提出と入手方法

Webでの申し込みが完了すると、次に組合から必要書類の案内がメールなどで届きます。準備した書類のコピーを提出するのですが、ここで合理性を重視する経営者の方なら、「そもそも、その書類はどこで手に入れるんだ?」という疑問が湧くでしょう。それぞれの書類の入手方法も補足しておきます。

【必要書類とその入手先】

- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)のコピー:

会社の所在地を管轄する法務局で取得できます。窓口での申請のほか、現在はオンラインでの交付請求(登記・供託オンライン申請システム)も可能で、手数料も少し安くなるため、私のようなIT畑の人間にはこちらがおすすめです。 - 開業届や確定申告書の控え:

これらは税務署に提出した際の控えをコピーします。万が一紛失した場合は、税務署で「保有個人情報の開示請求」を行うことで再発行が可能です。 - 車検証・本人確認書類のコピー:

これらは、お手元にあるものをコピーまたはスキャンすれば問題ありません。

これらの書類をスキャンしてPDFにし、メールで送付するのが最もスピーディーです。もちろん郵送でも対応してもらえます。法人クレジットカードの申し込みで求められるような、何期分もの分厚い決算報告書などは不要な場合がほとんどで、準備の手間が格段に少ないのが本当に嬉しいポイントでした。

STEP3:出資金の振込とカードの受け取り

書類を提出し、組合側での確認が終わると、出資金(通常1万円)の振込依頼が届きます。指定された口座に振り込みが完了すれば、全ての手続きは完了です。あとはカードが郵送されてくるのを待つだけ。

多くの組合の公式サイトでは「約10日~2週間」と記載されていますが、これはあくまで目安。もし、行政書士などの専門家がこのプロセスを評価するなら、「提出書類に不備がなく、振込が迅速に行われれば、最短での発行が可能。しかし、書類の再提出などがあれば、その分だけ時間は延びる」と指摘するでしょう。つまり、発行スピードは自分自身の準備次第でコントロールできる部分が大きいのです。

私の場合、Webで申し込んでから実質10営業日、カレンダーで言うと2週間ジャストで手元に届きました。法人クレジットカードの審査で1ヶ月近く待たされ、あげくに否決された経験があった私にとって、このスピード感と確実性は衝撃的でした。「本当に、もう会社のETCカードが手に入ったのか」と、簡易書留の封筒を開けた時の安堵感は、今でも忘れられません。早速その日の帰りに、営業車のETC車載器にカードを挿入し、料金所のゲートをスムーズに通過した時の「ピッ」という軽い電子音。それは、私の事業がまた一つ、社会インフラと繋がり、前に進んだ証のように感じられました。

コスト・機能でわかる!組合カード比較表

さて、法人ETCカードを発行している事業協同組合は、全国に数多く存在します。Webで検索すれば、様々な組合の名前が出てくるでしょう。しかし、私が多くの経営者仲間と情報交換を重ね、自らも徹底的にリサーチした結論から言うと、こと「信頼性」「実績」「サービスの充実度」という3つの観点において、実質的に検討すべきは2つの組合に絞られる、というのが現実です。

それは、「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」です。もちろん、他にも優良な組合は存在するでしょう。しかし、会社の重要インフラの一つを任せるパートナーとして、長年の運営実績を持つこの2大組合から検討を始めることが、最も合理的で失敗のない選択だと私は断言します。

ここでは、その2大組合を「もしあなたが経理部長だったら、どの項目を比較検討するか」というプロの視点で、具体的なデータを並べて徹底比較します。これは、どちらが良い・悪いという話ではありません。あなたの会社の価値観と経理フローに、どちらがよりフィットするかを見極めるための、最終判断ツールです。

| 比較項目 | 高速情報協同組合 | ETC協同組合 |

|---|---|---|

| 出資金 (退会時返還) | 10,000円 | 10,000円 |

| カード発行手数料 (税込) | 550円/枚 | 880円/枚 |

| 年間手数料 (税込) | 550円/枚 | 880円/枚 |

| 事務手数料 | 走行料金の8% | 走行料金の8% |

| 支払サイト | 月末締め・翌々月8日口座振替 | 月末締め・翌々月口座振替 |

| Web明細機能 | 有り (Web上での照会) | 有り (Web上での照会) |

| ETC以外の強み | ETCマイレージサービス レンタカー・従業員車両での利用可 | レンタカー・従業員車両での利用可 |

| 発行スピード目安 | 最短 翌営業日発送 | 最短 翌営業日発送 |

| こんな会社に最適 | 手数料を抑え、マイレージも活用したい、コストパフォーマンス重視の会社。 | まずは信頼と実績のある組合で、シンプルなETCカード機能を使いたい会社。 |

この比較表をプロの視点、例えば企業の経理部長やCFOの立場で見るならば、判断の軸はどこになるでしょうか。

まず、「支払サイト」が両組合とも「翌々月払い」である点は、スタートアップや中小企業にとって非常に大きなメリットです。利用月から支払いまでに約2ヶ月の猶予が生まれるため、キャッシュフローの安定に大きく貢献します。

しかし、プロの視点はもっとシビアです。次に注目するのは、「事務手数料8%」という項目でしょう。これは毎月の利用額に応じて必ず発生する「変動費」です。カード発行手数料や年間手数料といった「固定費」の数百円の差もさることながら、事業が拡大し高速道路の利用が増えれば増えるほど、この8%という数字は重みを増してきます。

つまり、表面的な手数料だけでなく、自社の事業計画と照らし合わせて、将来的な変動コストまでシミュレーションすること。そして、高速情報協同組合が提供する「ETCマイレージ」のような付加価値をどう評価するか。これらを総合的に天秤にかけることが、あなたの会社にとって最適な組合を選ぶ上での、極めて重要なポイントなのです。

【結論】2大組合の強みで選ぶのが正解

前のセクションの比較表を見ていただくとわかる通り、基本的なコスト構造には大きな違いが見られました。では、最終的に何を決め手に選べば良いのでしょうか。数多くの組合を比較検討し、多くの経営者仲間とも意見交換を重ねた私の結論。それは、やはり知名度と組合員数の実績が群を抜いている「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」の2つから、自社の価値観に合う方を選ぶのが、あらゆる面で最も合理的で、後悔のない選択になるということです。

そして、この2つの優良組合は、それぞれに少し違った「得意分野」を持っています。ここからは、それぞれの組合が、どのような企業の、どのような課題を解決するのに最も適しているかを、さらに深く掘り下げていきましょう。

コストパフォーマンスで選ぶなら「高速情報協同組合」

もしあなたが、ETCカード単体で見た時のコストパフォーマンスを何よりも重視するなら、「高速情報協同組合」が第一候補となるでしょう。前の比較表の通り、カード発行手数料と年間手数料がETC協同組合に比べて安価な点は、複数枚のカードを発行する企業にとっては見過ごせないメリットです。

さらに、この組合の大きな魅力が「ETCマイレージサービス」のポイント還元を受けられる点です。毎月の利用額に応じて貯まったポイントを無料通行分に交換できるため、実質的な経費削減に繋がります。特に、毎月の高速利用額がそこまで多くない企業にとっては、大口割引よりもマイレージ還元の恩恵の方が大きいケースも少なくありません。

【管理部門の視点】シンプルな運用と信頼性

こちらの組合は、ETCカードに特化したシンプルなサービスを提供しています。「従業員には高速道路利用以外の権限を与えたくない」という、コンプライアンスを重視する企業にとっては、むしろ管理しやすい選択肢となります。請求書も車両ごとに分かりやすく発行されるため、複数車両の経費管理も容易です。長年の運営実績に裏打ちされた、堅実で信頼性の高いオペレーションを求める企業に適しています。

私の周りの個人事業主や、設立して間もないスタートアップの経営者には、この高速情報協同組合を選んでいる人が多い印象です。「まずは固定費を少しでも抑えたい」「どうせ使うならポイントが貯まる方がいい」と考える、堅実で合理的な判断をされる方が多いですね。初めて組合のカードを作る方でも、安心して申し込める組合と言えるでしょう。

実績と信頼性で選ぶなら「ETC協同組合」

一方、「手数料の安さも大事だが、それ以上に組合としての長年の実績や知名度といった安心感を優先したい」と考える方には、「ETC協同組合」が有力な選択肢となります。業界での歴史も古く、多くの企業が利用しているという事実は、会社の重要なインフラを任せる上で大きな安心材料になります。

また、この組合はETCカード以外にも、クレジット審査なしで発行できる法人向けガソリンカードなど、事業者の経費削減に貢献する多様なサービスを展開していることでも知られています。(※ガソリンカード等は別サービスとなります。詳細は公式サイトでご確認ください)

【管理部門の視点】経費管理の拡張性

もし将来的に、ETC利用料だけでなく、燃料費なども含めた車両経費全体を一元管理したいというビジョンがある場合、多様なサービスを持つETC協同組合は魅力的なパートナーになり得ます。請求書がETC利用分と燃料費分で一本化され、さらにWeb明細機能で車両ごとの利用データをCSV形式でダウンロードできるようになれば、会計ソフトへのインポート作業が劇的に効率化されます。これは単なるコスト削減ではなく、バックオフィス業務のDX推進にも繋がる、重要な経営判断と言えるでしょう。

このように、現在はETCカードのみが必要な場合でも、将来の事業拡大を見据えて、経費管理の仕組みを拡張できる可能性がある、という視点で組合を選ぶ経営者もいます。まずはETCカードから始めて、事業の成長に合わせて他のサービスも検討していく。そんな長期的な視点を持つなら、検討する価値は十分にあると思います。

あなたの会社に合うのはどっち?最終チェック

- 高速情報協同組合がおすすめな人:

ETCカード単体のコストパフォーマンスを最優先し、手数料を抑えつつマイレージも活用したい堅実派の経営者。 - ETC協同組合がおすすめな人:

業界での実績と信頼感を重視し、将来的な経費管理の拡張性も視野に入れたい長期的な視点を持つ経営者。

どちらを選んでも「審査に通らない」という悩みからは解放されます。あなたの会社の優先順位に合わせて、最適なパートナーを選んでみてください。

コストを抑えつつ

マイレージも活用したい方に

サービス内容はセディナと同じ

安心の実績で選びたい方に

ガソリンカード等も展開

事業の将来性で選ぶ方に

最適なパートナーは見つかりましたでしょうか。

もし、最後の不安が「申し込み手続きの煩わしさ」にあるのなら、ご安心ください。私自身も経験しましたが、Webからの申し込みは10分もあれば完了します。分厚い決算書も、複雑な事業計画書も必要ありませんでした。

あなたが検討している組合はどちらでしたか?

コストパフォーマンスを重視して「高速情報協同組合」を選んだ方も、実績と将来性で「ETC協同組合」を選んだ方も、それぞれ専用の解説記事をご用意しました。各組合の評判や、写真付きのリアルな申し込み手順を詳しく解説しています。

あなたが選んだ組合の記事を読んで、この通りに進めれば間違うことはありません。ぜひ、最後の不安を解消して、経費精算のストレスから解放される第一歩を踏み出してください。

>>【高速情報協同組合】の評判・申し込み手順を徹底解説

コストを抑えつつマイレージも活用したい方は、こちらの申込手順をご確認ください。

>>【ETC協同組合】の評判・申し込み手順を徹底解説

実績や将来性を重視し、経費管理を拡張したい方は、こちらの組合がおすすめです。

発行前に知りたい!よくある質問Q&A

ここでは、私がカードを申し込む前に実際に疑問に思ったことや、友人経営者からよく聞かれる質問について、Q&A形式で率直にお答えします。最後の不安をここで解消していってください。

Q. 個人用のETCカードを事業で使ってもいい?

A. 結論から言うと、税務上の観点から絶対にやめるべきです。もしあなたの会社の顧問税理士がこれを見たら、間違いなく「公私混同」として最も厳しく指摘するポイントでしょう。プライベートな支出と事業用の経費が混在してしまうと、経費精算が非常に煩雑になるだけでなく、税務調査が入った際に「経費の私的利用」を疑われ、最悪の場合、経費として認められないリスクがあります。会社の経費は、法人名義のカードでクリーンに支払う。これは税務の大前提であり、会社の信用を守るための鉄則だと心得ましょう。

Q. 複数枚のカードを発行できる?

A. はい、もちろん発行できます。社用車が複数台ある場合でも、それぞれの車両に対応したカードを発行してもらうことが可能です。組合によっては「登録車両1台につき、最高4枚まで」といったルールがある場合もありますが、基本的には必要な枚数を申し込むことができます。従業員ごとにカードを持たせることで、誰がいつ、いくら使ったのかが一目瞭然になり、経費管理の透明性が格段に向上します。

Q. レンタカーでも利用可能?

A. はい、利用できます。以前は特定の車両に紐づけられたカードが主流でしたが、現在では多くの組合で、どの車でも利用可能なカードが発行されています。そのため、出張先で借りたレンタカーや、緊急時に従業員の私有車で高速道路を利用する場合でも、この組合カードで精算することが可能です。ただし、組合の規約によってルールが異なる可能性もゼロではありませんので、申し込み時に必ず確認することをお勧めします。

Q. 逆に、組合カードのデメリットや注意点は?

A. 良い質問ですね。もちろんメリットばかりではありません。私が感じるデメリットや注意点は主に4つあります。

- 事務手数料がかかる

これが最大の注意点かもしれません。毎月の走行料金に対して、おおむね5~8%程度の事務手数料がかかります。これは組合の運営や信販会社への保証料などに充てられる費用で、毎月のランニングコストとして必ず計算に入れておく必要があります。 - クレジットカードのようなポイント還元はない

あくまでETC決済に特化したカードなので、クレジットカードのようなポイント還元プログラムは基本的にありません。ただし、高速情報協同組合のように、NEXCOのETCマイレージサービスに登録してくれる組合もあります。 - 利用明細の反映が少し遅い場合がある

利用データが組合を経由するため、クレジットカードに比べてWeb明細への反映が数日遅れることがあります。リアルタイムでの利用状況把握を重視する方には、少しもどかしく感じるかもしれません。 - 用途が高速道路利用に限定される

前述の通り、ガソリンスタンドや物品購入には使えません。ただ、これは従業員の不正利用リスクを根本から断ち切れるという、管理部門にとっては大きなメリットとも言えます。

【まとめ】最適な法人ETCカードクレジットカードなしを見つけよう

最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめておきます。あなたの会社に最適な一枚を見つけるための、最終チェックリストとしてご活用ください。

- 法人ETCカードには大きく分けて3つの種類がある

- 与信が確立していればクレジットカード付帯型が最も便利

- 高速道路のヘビーユーザーならETCコーポレートカードが最強

- 審査落ちの経験があるなら組合発行のETCカードが現実的な最適解

- 組合カードは与信ではなく事業実態で判断されるため発行しやすい

- 1万円の出資金は保証金の役割を果たし退会時に返還される

- 申し込みはWebで完結し約2週間で手元に届くのが一般的

- 必要書類は登記簿謄本や車検証のコピーなどで比較的少ない

- 組合選びは知名度と実績のある2大組合が安心

- 燃料費も効率化したいなら「ETC協同組合」が第一候補

- 発行スピードとサポートの手厚さを求めるなら「高速情報協同組合」

- 組合カードはレンタカーでは利用できない点に注意が必要

- クレジットカードのようなポイント還元はないのがデメリット

- 公私混同を避けるため個人カードの事業利用は絶対にNG

- 社用車の台数分カードを発行でき経費管理が透明化する